25 de Octubre de 2024

Lenin era libertario

Sobre cómo el camino revolucionario ruso nos ayuda a entender las ciencias sociales

Lenin era libertario

Este ¿ensayo? propone demostrarle al no iniciado en las maneras de las ciencias sociales cómo se da el correcto funcionamiento de las mismas. Para esquivar diatribas incendiarias más allá de lo baitero del título, decidí evitar (por lo pronto) el uso como ejemplo para el análisis la estupidez suprema libertaria de pretender que la economía funcione como ciencia exacta y no social.

No, en serio. Los bibliofóbicos estos DE VERDAD creen que la economía es una ciencia exacta. Para no consumir los caracteres recomendados citando miles de tuits, les dejo a modo de ejemplo ilustrativo a José Luis Espert, santo patrono nacional del lavado de narcodólares, en este intercambio con Leandro Santoro:

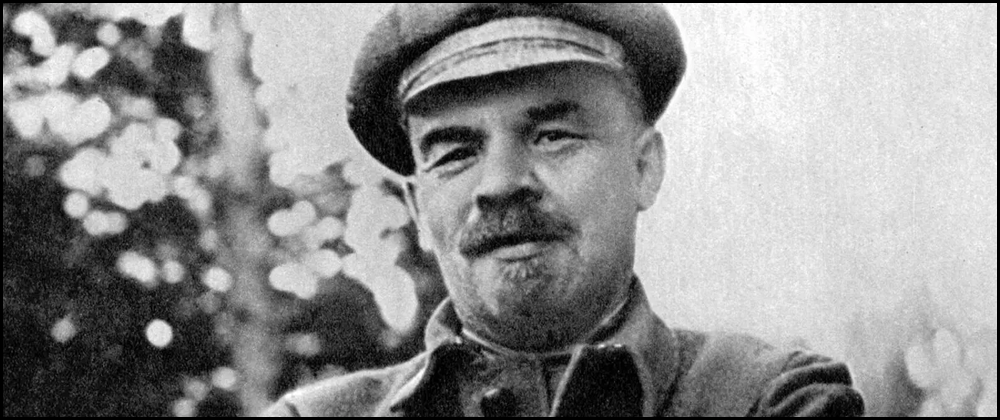

Elijo, de manera total y absolutamente adrede, hacerlo a través de la posición teórica de Vladimir Illich Uliánov (también conocido como ̶E̶l̶ ̶m̶á̶s̶ ̶p̶o̶r̶o̶n̶g̶a̶ ̶d̶e̶ ̶e̶s̶t̶e̶ ̶c̶o̶n̶v̶e̶n̶t̶i̶l̶l̶o̶ ̶d̶e̶ ̶m̶i̶e̶r̶d̶a̶ Lenin) con respecto al devenir del movimiento socialista desde fines del siglo XIX hasta la Revolución Rusa de 1917. No porque sea el ejemplo más eficiente, sino porque todavía estamos en octubre y hay que aprovechar todo lo propio del mes más soviet del año.

Primero, como corresponde, el contexto.

Rusia fue el país más tardíamente desarrollado en términos capitalistas de toda Europa. Recién pudo superar su etapa feudal tardía en 1860, de manera formal pero no necesariamente total en todo el alcance del nuevo modelo emancipador llevado a la práctica desde 1861. El campesinado ruso, hasta entonces, se organizaba en aldeas con un consejo (el mir), quienes distribuían de manera más o menos equitativa la tierra del señor feudal para ser trabajada. No eran sujetos cívicos de derecho, por lo cuál no existían partidos políticos ni organizaciones sindicales que no fueran una extensión de facto de la Okhrana, la policía secreta zarista.

La reforma no cambió las condiciones materiales de los campesinos, ya que si bien habían dejado de depender de un señor feudal, pasaron a pagar un frondoso impuesto permanente al gobierno por la explotación de las tierras. Todas las concesiones efectuadas por el Estado entre 1861 y 1905 tuvieron el sustento de espejitos de colores españoles, dentro de la caja misteriosa que podés elegir en lugar de los billetes crocantes, sostenida por un funcionario radical que no para de decirle a la gente lo republicano que es. Fue por este manejo espurio de la Reforma Emancipadora que diversos liberales promovieron una verdadera representación de los intereses del pueblo dentro la comunidad intelectual (la intelligentsia), cuyas propuestas en conjunto recibieron el nombre de Narodniki. El gobierno respondió como sólo sabe hacer cuando no es del pueblo: reprimió salvajemente toda manifestación, y el Narodniki, habiendo agotado la vía pacífica, evolucionó a su versión terrorista.

Querido zar: tenemos tanto hambre que posiblemente nos comamos al caballo del mensajero y esta carta nunca le llegue

Dice Fitzpatrick (2005), a modo de resumen de la situación específica de Rusia en los cuarenta años que precedieron a la primera revolución: “en términos económicos, la industrialización venía profundamente retrasada, en términos políticos (…) no había hasta entonces partidos políticos legales ni un parlamento central electo, y la autocracia sobrevivía con sus poderes intactos. Las ciudades rusas no tenían tradición de organización política ni autogobierno, y, en forma similar, su nobleza no había desarrollado un sentido de unidad corporativa lo suficientemente fuerte como para forzar al trono a hacer concesiones”.

Pero, ey, no todas fueron malas noticias para los próximos a ser fusilados zaristas a principios del siglo XX: el subdesarrollo generalizado y un ochenta por ciento de campesinos sobre el total de la población contrastaban con un sector industrial pequeño pero muy concentrado, lo que permitió atraer masivas inversiones extranjeras, adoptar tecnología avanzada ahorrándose los estadios previos de investigación y desarrollo, y apuntar a la producción moderna a gran escala obviando las industrias de pequeño y mediano alcance.

Ahora sí, vamos a lo que nos compete: Las trepidantes aventuras del Majo Lenin y la burguesía inexistente.

No debería tener que explicar quién fue Lenin, pero me cubro con el siguiente link y una brevísima caracterización, citando el párrafo introductorio del previo enlace: fue un político, revolucionario, teórico marxista, filósofo y líder comunista ruso. Siendo máxima autoridad del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR), se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. Ese mismo año fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom), convirtiéndose en el primer dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1922.

El verdadero “qué hombre”

Lenin comenzó a interiorizarse en las maneras revolucionarias durante su breve período como estudiante de derecho en la Universidad de Kazán en 1887. Su afinidad con círculos clandestinos antizaristas le valió la expulsión en diciembre del mismo año. Continuó sus estudios formales por correspondencia, y profundizó sus estudios informales con lecturas varias que nutrieron su ideal revolucionario, siendo una de las más notables ¿Qué hacer? de Nikolái Chernyshevski. En 1889 ingresó en un grupo de debate y formación marxista a cargo de Nikolái Fedoséiev, espacio donde terminaría de armar su matriz de significado y tesis de la inminente caída del régimen: el triunfo del capitalismo a través de la burguesía sería el principio de transformación social que determinaría el fin de la autocracia.

Según el planteo marxista clásico, para que existan condiciones revolucionarias es menester la existencia de un proletariado concentrado en la producción industrial capitalista avanzada. Una sociedad cuya clase obrera consta en su mayor parte de campesinado ajeno a las condiciones modernas de producción, no puede (o no podría) gestar sus propias condiciones revolucionarias. Esto era para Lenin tan fundamental como su compromiso con ser el pelado más fachero en toda la cuenca del Volga, lo que lo llevó a tomar una serie de posiciones como mínimo polémicas.

En primer lugar, durante su temprana época de redactor, se opuso enérgicamente al Narodniki por su origen en la intelligentsia liberal. Desde el campo puramente ideológico tenía sentido, pero en lo pragmático sus diversas facciones fueron las únicas que pudieron sostener una campaña antizarista sólida por tiempo prolongado y cuyas tácticas y estrategias nutrieron a los posteriores movimientos revolucionarios socialistas. Digamos, o sea (?), los populistas estaban consiguiendo lo que los intelectuales como Lenin no: organizar al proletariado (sin ser proletariado) en la lucha de clases. El mismísimo Karl Marx encontraba a los teóricos marxistas rusos “pasivos y pedantes (…) revolucionarios que se conformaban con escribir artículos sobre la inevitabilidad histórica de la revolución mientras otros peleaban y morían por la causa”.

Vale aclarar, también, que las dos acciones más relevantes del heterogéneo grupo denostado por Lenin derivaron en dos tragedias: el peregrinaje de intelectuales urbanos para fundirse con el campesinado en 1874 dio lugar a golpizas, linchamientos y arrestos masivos por los mismos campesinos horrorizados de estos más que sospechosos citadinos disfrazados que apenas y sabían hablar ruso. Literalmente hicieron la del cheto de Palermo flasheando Pacha Mama en Catamarca, sólo que los rusos del siglo XIX no se comían ni la puntita; y el asesinato del zar Alejandro II en 1881, que, al no tener los insurgentes un verdadero plan revolucionario de sustitución de poder, dio paso al aún más opresivo régimen de Alejandro III.

¡Nuevo zar! ¡Ahora con más hambre y más antisemitismo!

En los años siguientes se dedicó a volcar sus interpretaciones del marxismo en copiosas cantidades de artículos y libros (siendo El desarrollo del capitalismo en Rusia y ¿Qué hacer? los más relevantes de este período), la mayoría de ellos en plan de debate con otros teóricos para disputar la dirección del movimiento revolucionario proletario. Pero, por su arraigada concepción de la necesidad excluyente de un estadio capitalista industrial consagrado previo, no salía de un rol pasivo y distante de la realidad proletaria contemporánea. Para Lenin, no había forma de que el campesinado llevara adelante la revolución. En sus propias palabras: “la clase obrera (de Rusia) por su cuenta, puede desarrollar una conciencia sindical, mas no una revolucionaria”.

Viajó por Europa para formarse con Gueorgui Pléjanov, fundador del marxismo ruso; con Paul Lafargue, yerno de Marx; y Wilhelm Liebknecht, principal dirigente del Partido Socialdemócrata de Alemania. De Liebknecht articuló el modelo alemán para importarlo y proponer un sistema similar al proletariado ruso. Porque, de nuevo, la tradición de sublevación violenta campesina rusa con hitos como la Revuelta de Pugachev en 1770 eran, a los ojos de Lenin, insuficientes. Las leyes objetivas del desarrollo histórico propuestas por Marx y Engels eran clarísimas e incuestionables en esto: el capitalismo constituía la única vía posible al socialismo, y el proletariado industrial era la única clase social en condiciones de efectuar la revolución. Mientras Rusia no pasara por las etapas capitalistas que ya habían sucedido en el resto de los países de Europa, no habría revolución. Así era el abordaje científico del devenir histórico.

El período industrial iniciado en 1890 por Serguéi Witte cumplió una de las profecías marxistas, pero no consiguió instituir un contexto capitalista como el del resto de los países de Europa. No se terminaban de fundar las bases burguesas ni proletarias industriales, y los diversos teóricos y líderes le planteaban aún más diversos programas al pueblo trabajador. Lenin estuvo más activo en el debate con sus pares para determinar los fundamentos intelectuales de la llegada del proletariado al poder que en generar las condiciones materiales para que sucediera. Su atención viraba constantemente de la situación rusa, que aún debía una revolución burguesa, a la situación general europea donde veía la inminencia de la revolución proletaria.

Sus intercambios más intensos en la recta final revolucionaria fueron con Eduard Bernstein (a quien Rosa Luxemburgo supo dedicarle creativas faltas de respeto) y Karl Kautsky (muñeco indistinguible de Julio Argentino Roca o Sigmund Freud). Estos planteaban un modelo revisionista de socialización pacífica, parlamentaria, y por lo tanto progresiva, de los medios de producción. Lenin sostenía una postura inclaudicable de revolución violenta, llevada a cabo por revolucionarios profesionales organizados clandestinamente, y culminada con una dictadura del proletariado que sostenga su dominio mediante la fuerza por fuera del marco parlamentario hasta transformar el Estado burgués en un Estado proletario de los soviets proyectado hacia el comunismo. Insistía en estos intercambios en que los revisionistas idealizaban a las masas trabajadoras dotándolas de una capacidad ficticia para producir las condiciones revolucionarias o parlamentarias que dieran lugar a la socialización.

“¡Y EL GRAN RESPONSABLE DE ESTO ES MAURICIO MACRI!”

En 1903 se dio la escisión definitiva del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia cuando se opuso de manera irreductible a Yúli Martov, tomando una posición excluyente de simpatizantes marxistas, negándose rotundamente a engrosar las filas revolucionarias con proletarios que no fueran profesionales de la lucha armada, creyendo así evitar la infiltración de agentes de la policía zarista. Así quedaron los mencheviques (moderados) por un lado, y los bolcheviques (radicales) por el otro. Lenin había entrado en modo “Pa’ los amigos abrazo, pa’ la gilada balazo” y se enfrascó en una espiral destructiva de relaciones partidistas. Terminó poniéndose en contra de todo aquél que osara plantear un contrapunto a su planteo teórico, incluso cuando la evidencia empírica de las huelgas y acción proletaria organizada lo demostraba equivocado. Perdió así la dirección de su facción y el espacio oficial para publicar (la Iskra). La fallida Revolución de 1905 no lo encontró organizando a sus militantes, sino rompiéndose los cuernos con sus pares teóricos.

Durante los doce años posteriores retomó la dirección del partido, pero sólo legitimado por sus devotos, sin el aval del Buró Socialista Internacional y obligándolo así a realizar algunas concesiones con sus adversarios internos. Se trenzó con Aleksandr Bogdanóv, de la nueva camada de bolcheviques por sugerir una alternativa al materialismo, consiguiendo su expulsión; y despreció a León Trotski que bastante bien había manejado el soviet de San Petersburgo durante la pasada Revolución. Se sucedieron varios congresos partidarios para tratar de unificar los frentes, pero el discurso de Lenin se mantenía preciso, implacable, categórico: “aceptad la inmortal ciencia del marxismo-leninismo o coman pito”.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se cayeron varios monóculos al ver que los socialdemócratas alemanes apoyaron el accionar bélico de su país. El internacionalismo del movimiento socialista se fue al demonio, y Lenin en un primer momento hizo porras para que Rusia se encontrara entre los perdedores del conflicto para así acelerar un triunfo proletario mediante insurrección armada. Esto descolocó definitivamente al resto de los referentes, pero no hicieron más que acompañarlo porque la alternativa menchevique era estructural, espiritual, y pragmáticamente, un corso.

Los pormenores de la estupidez zarista de Nicolás II, la inutilidad de sus funcionarios, y el estallido final de la Guerra Civil aprovechando la movilización de las fuerzas militares ya no son relevantes para el objetivo de este genial resumen que sabrán aprovechar los que tengan que rendir Historia Social General 1.

Al margen de los tiros y la plusvalía, el flow de estos muchachos era brutal

Este recorrido por la decisiones de uno de los teóricos y líderes más importantes de fines del siglo XIX y principios del XX ilustra de manera más que didáctica por qué las ciencias sociales funcionan como funcionan y cómo se desarrollan sus procesos epistemológicos. Lenin armó las bases de su interpretación del marxismo según las leyes objetivas propuestas para comprender el devenir histórico. La experiencia demostró una y otra vez que este marco teórico no se traducía de manera absoluta en la realidad pragmática, por más que en el abstracto (o más bien, en relación directa con experiencias pasadas) no presentara fallas. En ninguno de los países europeos con una burguesía consagrada y un proletariado concentrado en un contexto de producción industrial capitalista se dio la revolución socialista. Lenin insistió una y otra vez con una óptica axiomática propia de las ciencias exactas para un objeto de estudio propio de las ciencias sociales. Y eso, como sabemos los que terminamos el CBC (?) es incompatible.

La revolución llegó de la mano del imposible campesinado y de los improbables obreros apenas industrializados.

Si bien la metodología de las ciencias sociales cuenta con herramientas de abordaje del tipo cualitativo y cuantitativo, la descripción de los fenómenos y la dilucidación de los problemas que le atañen suelen procesar los datos obtenidos desde un carácter interpretativo. Los modelos o generalizaciones son una aproximación o una de varias propuestas para entender y resolver las problemáticas del objeto de estudio que se aceptan hasta encontrar una instancia superadora.

Es total y absolutamente fútil pretender algo que no se puede obtener. Si no se puede esperar exactitud perenne e inmutable en las ciencias exactas, menos aún en las sociales. Las ciencias sociales evolucionan cuando los marcos teóricos se ponen a prueba, y sólo los necios se casan con modelos inalterables fundados en axiomas.

Los libertarios insisten con un método que no es propio de la ciencia que adoran como si fuera religión. Así, como supo también insistir Lenin. La diferencia radica en que hace más de un siglo atrás todavía no existían los aportes de Antonio Gramsci, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Bruno Latour, Norbert Elias o Michel Foucault, Émile Durkheim recién se asentaba entre los referentes científicos europeos, lo mismo sucedía con Lester Frank Ward (aunque breve) entre los norteamericanos, y todavía no habían ganado masividad las teorías sociológicas de Max Weber.

Si con todo este bagaje epistemológico disponible y con una clarísima metodología de las ciencias sociales solucionando (provisoriamente) los problemas propios del objeto se sigue porfiando con cómo le gustaría a uno que fueran las cosas aunque no lo sean, ya es una cuestión de estupidez o psiquiatría.